Dans l’arrière-boutique des ship managers

Dans l’arrière-boutique des anthropologues

« J’arrive à faire face à à peu près tout »

« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »

Une audience à la Cour nationale du droit d’asile

Grothendieck mon trésor (national)

|

|

|

Publié dans le

numéro 007 (juillet-août 2011)

|

[Voir l’introduction : Tentative de description des années 1990.]

Illustrations d’Isabelle Boinot.

5 avril

1994 : Kurt Cobain est mort

Ils sont « grunge ».

Crades. Pour faire chier leurs parents et les débiles du lycée, ils

mettent des vieux t-shirts, des jeans dégueulasses, troués, ils ne

se lavent plus les cheveux. Ça ne loupe pas : ils passent pour

des tarés. Ils se font virer de chez eux. Ça ne les dérange pas,

ils vivent à Seattle, enfin dans la banlieue, il pleut tout le

temps. C’est déprimant, la banlieue de Seattle. Ils sont un peu

paumés, ils prennent de l’héro. Ils font de la musique aussi :

une musique comme eux, violente, assourdissante, un peu branlante

aussi, on dirait qu’ils veulent déclencher l’apocalypse à

chaque concert, mais ils ne savent pas encore comment faire. Ils

choisissent de s’appeler « Nirvana », comme le paradis

des junkies et des hindous. Il y a d’autres groupes comme eux, à

Seattle, à Olympia, dans le coin, mais eux, ils ont lui, le

chanteur. Il a une voix incroyable. Certaines fois, on dirait qu’il

va se trouer le bide, et la fois d’après il chante une berceuse.

Et surtout, il est beau, très beau. On les remarque, forcément. Ils

commencent à vendre des disques, plein de disques : 30

millions. Ça ne les arrange pas, de devenir riches à crever. Lui,

il est toujours aussi dépressif, il prend toujours de l’héroïne.

Il trouve que le succès, c’est d’être aimé par des cons, des

types qui ne comprennent rien à ce qu’il chante. Une fois il a

fait une OD juste avant un concert, il a joué quand même. Quand ça

n’a vraiment plus rien voulu dire, le 5 avril 1994, il est rentré

chez lui, près de Seattle, et il s’est tiré une balle dans la

tête, avec son fusil. Bientôt, on va dire que c’est sa femme qui

l’a assassiné - n’importe quoi. Bientôt, on se coupera les

cheveux ; bientôt, on n’osera plus venir sur MTV en pyjama.

On portera des jeans troués pendant quelques années, en hommage

fétichiste au nouveau membre du « 27 Club », le club des

rockers morts six ans avant l’âge du Christ.

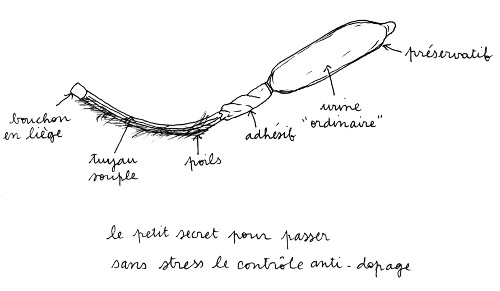

26 mai

1993 : L’Olympique de Marseille remporte la Coupe

d’Europe.

Cette fois-ci, Basile Boli n’a pas pleuré. Il

fait le geste, devant la caméra, à la fin du match : « Je

pleure pas ! Je pleure pas ! Je pleure pas ! »

La fois d’avant, en 1991, il avait pleuré, pourtant, des grosses

larmes, comme un grand garçon qui a cassé son jouet. Perdre en

finale, c’est toujours bête, mais perdre aux tirs au but contre

une équipe yougoslave alors que la Yougoslavie n’existe même

plus, franchement ? L’Étoile Rouge... Cette fois, c’est

Basile qui l’a mis, le but, et pas contre n’importe qui : le

Milan AC, le club du Cavaliere Berlusconi, le club d’Arrigo

Sacchi, le meilleur club du monde. C’est l’apogée de l’OM.

C’est aussi l’apogée de son président, Bernard Tapie, qui l’a

racheté en 1986. Il en a fait un « grand d’Europe »,

en faisant venir des joueurs à coups de millions, les millions qu’il

a gagnés en restructurant, revendant des entreprises, en magouillant

un peu, aussi, peut-être, mais bon, ça on n’en parle pas :

il a fait venir Papin, Francescoli, Mozer, Boli, Deschamps, Desailly,

Völler, Boksic, Waddle, et même Beckenbauer ! On ne peut pas

se plaindre. Pourtant, l’apogée, c’est le début du déclin, on

ne parle déjà plus que de « l’affaire ». Quatre jours

avant la finale de Munich, des joueurs de Valenciennes ont reçu de

l’argent pour perdre contre Marseille. Un couperet impitoyable va

tomber sur l’OM, la justice des jaloux, diront ses supporters :

privé de Coupe d’Europe, rétrogradé en 2e division.

Pour Tapie aussi, c’est le début de la chute. D’autres affaires

vont le rattraper : finie, la carrière politique de météore

mitterrandien, fini, le golden boy à la française. En 1996, Tapie

fait faillite et dort à la Santé.

1er

mai 1997 : les travaillistes remportent les élections générales

au Royaume-Uni.

Raz-de-marée travailliste en Grande-Bretagne.

Le New Labour de Tony Blair a 418 sièges aux Communes, 179 de

plus que les Tories, chassés du pouvoir après dix-huit ans.

En juin, en France, la « gauche plurielle » remporte les

élections législatives anticipées et joue un bon tour à Jacques

Chirac, contraint de nommer Jospin Premier ministre. En octobre 1998,

Blair et Jospin sont rejoints par Gerhard Schröder, dont le SPD a

battu la CDU de Helmut Kohl. La gauche domine l’Europe. Mais c’est

un trompe-l’œil. En Angleterre, The Sun, le quotidien de

Murdoch, a soutenu Blair. Cinq ans avant, il était farouchement

pro-Thatcher et se moquait de Neil Kinnock, ce socialiste à

l’ancienne. C’est que Blair a fait du New Labour une

grosse machine, une machine de com’ : son seul apport

conceptuel à la pensée politique contemporaine, c’est la « Cool

Britannia », dont le jeune Premier ministre se veut

l’incarnation. Il ne risque pas de déranger les financiers de la

City, lui qui déclare en 1998 à Paris, devant l’Assemblée

nationale, que « la gestion de l’économie n’est ni de

gauche, ni de droite : elle est bonne ou mauvaise »,

déclenchant des applaudissements sur les bancs du RPR. En France,

Jospin est moins cool : il y a même des communistes au

gouvernement. Cela ne l’empêchera pas de déclarer, cinq ans plus

tard, que son projet présidentiel « n’est pas

socialiste ». Et en Allemagne, Lafontaine, le « gauchiste »

du SPD, quitte le ministère de l’Économie dès mars 1999,

refusant d’avaliser l’énorme compression des salaires que le

chancelier Schröder s’apprête à mettre en œuvre. À la fin des

années 1990, la gauche européenne s’est « modernisée » :

elle a abandonné toute référence au socialisme et toute

interrogation sur l’économie de marché.

18 juillet

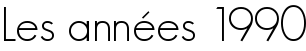

1998 : l’équipe Festina est exclue du Tour de France.

Le

18 juillet 1998

signe la mort du Tour de France. Quelques jours auparavant, la police

a intercepté à la frontière belge une voiture de l’équipe

Festina, dans laquelle elle a trouvé des centaines de doses de

divers produits interdits -

testostérone, hormones de croissance, érythropoïétine (EPO), etc.

Le soigneur, qui conduisait la voiture, a avoué l’existence d’un

réseau de dopage organisé, et accusé les coureurs d’y participer

sciemment. L’affaire fait entrer le cyclisme dans l’ère du

soupçon, et fait sortir le sport professionnel de la bulle où il

croyait pouvoir se maintenir. Le Tour s’arrête, le 30 juillet :

les coureurs ont mis pied à terre pour protester contre les

perquisitions de la police. Mais rien n’y fait, et le public, qui

soupçonnait bien que les gars soient « chargés »,

découvre que ce dopage « médicalisé » modifie en

profondeur les capacités physiologiques des sportifs. Toutes les

performances depuis le début des années 1990, celles d’Indurain

inclues, sont mises en doute, et plus jamais le Tour n’aura de

vainqueur incontestable, ni ne pourra prétendre à son statut

d’épopée nationale. Jamais on n’écrira à propos de Virenque,

ni d’aucun autre, des phrases comme pouvait en écrire Roland

Barthes à propos de Charly Gaul, en 1957 : « Charly

Gaul, bénéficiaire prestigieux de la grâce, est précisément le

spécialiste du jump

; il reçoit son électricité d’un commerce intermittent avec les

dieux ; parfois les dieux l’habitent et il émerveille ; parfois les

dieux l’abandonnent, le jump

est tari. Charly ne peut plus rien de bon. »

12 juin

1991 : Boris Eltsine est élu président de la Russie.

Boris

Eltsine, premier président démocratiquement élu de l’histoire de

la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Boris

Eltsine dictant sa loi à un Gorbatchev soudain démonétisé, ramené

au rang de représentant du Parti. Boris Eltsine juché sur un char,

sauvant la Russie du coup d’Etat des généraux conservateurs.

Boris Eltsine fossoyeur de l’URSS, en décembre 1991. Puis Eltsine

fait bombarder la Maison blanche - celle de Moscou, le bâtiment du

parlement. Eltsine envoie l’armée en Tchétchénie. Eltsine est le

pantin des « nouveaux Russes », des « oligarques »,

incapable de mener à bien la thérapie de choc des privatisations.

Eltsine fait éclater Bill Clinton de rire sur le perron de la Maison

blanche - celle de Washington. Eltsine est alcoolique ?

Eltsine subit triomphalement un quintuple pontage coronarien. Eltsine

pince les fesses de ses secrétaires devant les caméras. Eltsine est

malade, comme son pays, où l’on fait du troc en 1998, faute de

roubles. 1999, Eltsine démissionne : Eltsine demande pardon au

peuple russe. Vladimir Poutine prend sa place. Depuis, on ne rigole

plus en Russie.

21 juin

1995 : TF1 diffuse l’autopsie de l’extraterrestre de

Roswell.

Ce 21 juin 1995, Jacques Pradel tient un scoop

mondial, « peut-être la découverte la plus bouleversante

de tous les temps ». Pour le premier numéro de L’Odyssée

de l’étrange, émission consacrée aux phénomènes

surnaturels, l’animateur-star de TF1 a décidé de diffuser des

extraits d’un film-choc : l’autopsie d’une créature

supposément extraterrestre, dont l’engin spatial se serait crashé

à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Le samedi 26, il diffuse le

film en entier ; entre-temps, l’hebdomadaire VSD fait

sa une sur « La 1re photo d’un

extraterrestre » et assure la promotion de l’émission.

Le film, en noir et blanc granuleux, montre un corps vaguement

humanoïde, à six doigts et sans nombril, charcuté par des

pseudo-chirurgiens en blouse blanche. Pour une émission diffusée à

20h50, c’est étonnamment dégoûtant. Le 23 octobre, polémique

oblige, Pradel rediffuse le film, entouré cette fois de diverses

cautions scientifiques (un « chirurgien international »)

et morales (monseigneur Di Falco). Bien sûr, Pradel se ridiculise,

son émission est arrêtée par TF1, et on apprendra, bien plus tard

(en 2006) que le film était un faux, habilement vendu aux

télévisions par deux escrocs. L’épisode traduit pourtant bien le

goût de l’époque pour le « paranormal », comme on dit

alors, et comme en témoignent le succès de l’émission Mystères,

toujours sur TF1, ou celui de X-Files. Ce goût de l’étrange,

du bizarre, du fantastique aussi, traverse toute la décennie, du

Dracula de Coppola (1992) au Sleepy Hollow de Tim

Burton (1999). Par-delà le comique pradélien, les années 1990 sont

aussi les dernières années gothiques.

20

septembre 1992 : le traité de Maastricht est approuvé par

référendum.

Un « petit oui » : 51,04 %, bien loin du

large assentiment espéré par François Mitterrand quand il choisit

de faire ratifier par référendum le traité de Maastricht, signé

par les chefs d’États européens en février 1992. La campagne

électorale décape les couches politiques superficielles, révélant

à l’air libre de vieilles strates oubliées. La coupe ne se fait

pas entre gauche et droite, entre socialistes et gaullistes :

elle traverse les partis. Si le PS fait bloc, tant bien que mal,

derrière le oui voulu par Mitterrand, le RPR se scinde entre les

« ouistes » (Chirac et la direction du parti) et les

« nonistes » dont Philippe Séguin, qui prononce

« masse-trique », devient le héraut. Il s’arc-boute

sur la défense de la souveraineté du peuple et de la nation,

déclarant devant l’Assemblée nationale, au cours d’un discours

de deux heures le 5 mai, que « 1992 est l’anti-1789 ».

Le non fédère une large partie de l’opinion, hostile à la fois

aux abandons de souveraineté et à l’horizon libéral fixé par

le traité. En face, le oui se veut moderne et consensuel, prônant

l’ouverture, la paix (alors que Sarajevo est assiégée), l’« Union »

européenne, que Maastricht substitue à la « Communauté » : la

position politique est faible, et le non est donné gagnant au mois

d’août. Le oui finit par l’emporter, Mitterrand s’engageant de

tout son poids dans le débat, et les médias dominants faisant tous

campagne en faveur de la ratification. Mais la scène est en place,

déjà, et se rejouera quasiment à l’identique en 2005 : les

battus, cette fois-là, feront semblant d’être surpris.

12 juillet

1998 : l’équipe de France de football remporte la Coupe du

monde.

Le 13 juillet 1998, L’Equipe

barre sa une d’un énorme « Pour

l’éternité », surmontant

une étrange photo où l’on peut voir Emmanuel Petit en

arrière-plan, les bras en croix, Youri Djorkaeff assis sur la

pelouse du Stade de France, en extase, les poings fermés, rejoint

par Zinédine Zidane, de dos, à genoux. Les

jours qui suivent sont propices à de nombreux et brutaux

retournements. Jusque-là, l’opinion moquait Aimé Jacquet, réputé

incapable, voire idiot : « un brave type qui émet des

soupirs », écrivait le quotidien sportif, donnant le

« la » à tous les médias nationaux. L’équipe de

France elle-même était généralement tenue pour « nulle »,

en tout cas incapable de gagner la Coupe du monde. En 1996,

Jean-Marie Le Pen pouvait encore dénoncer une équipe composée

d’« étrangers naturalisés » ; deux ans plus

tard, la communion est totale autour de la France

« black-blanc-beur ». Jacquet devient une sorte de roi

thaumaturge, capable de guérir les lépreux par imposition des

mains ; même l’arrogante Équipe doit faire

acte de contrition. Subitement, le football accède en France à un

statut qu’il n’avait jamais eu, celui de religion nationale. Tout

cela, bien sûr, est éphémère et récupéré par des politiciens

et des publicitaires avides de profiter de la ferveur populaire. Le

football, toutefois, devient une chose importante : les hautes

sphères le découvrent et cherchent à le comprendre, puisqu’il le

faut.

23 août

1996 : la police expulse les sans-papiers de l’église

Saint-Bernard.

Crrac, crrrac, crrrrrac : coups de hache

dans la porte de l’église. C’est l’aube, les mille cinq cents

gendarmes mobiles et CRS s’ouvrent la voie avec « humanité

et cœur », comme l’avait promis le ministre de

l’Intérieur, Jean-Louis Debré. Ils mettent vingt minutes pour

traverser la foule de militants qui campe devant l’église, dans le

XVIIIe arrondissement de Paris, avant de pouvoir y

pénétrer. À l’intérieur, environ trois cents étrangers,

Sénégalais et Maliens pour la plupart, dont dix font la grève de

la faim depuis cinquante jours, pour obtenir la régularisation de

leur situation administrative. Ce jour-là, il y a des caméras

partout, y compris dans l’église. Elles filment les CRS renversant

la dérisoire barricade de chaises érigée par les occupants du

lieu. C’est que la lutte des « clandestins » est

devenue un objet d’intérêt télévisuel, depuis que quelques

personnalités (on ne dit pas encore « people »)

soutiennent leur cause : Léon Schwartzenberg, l’évêque

Jacques Gaillot, et surtout Emmanuelle Béart, arrêtée aussi par la

police, vite relâchée. Les sans-papiers sont conduits au centre de

rétention de Vincennes. C’est la fin d’un triste feuilleton qui

les a menés de l’église Saint-Ambroise à Saint-Bernard en

passant par le gymnase Japy, la Cartoucherie de Vincennes, des

entrepôts de la SNCF. L’occupation des églises était un moyen de

manifester la dignité des sans-papiers sur un autre terrain que

celui de la grève# : à l’époque des lois Pasqua, puis de

leur durcissement par Debré en 1997 (qui autorisa la confiscation

des passeports des étrangers en situation illégale), Henri Coindé,

le curé de Saint-Bernard, n’a que ses yeux pour pleurer.

20 octobre

1992 : lancement de l’opération « Du riz pour la

Somalie ».

Triomphe des bons sentiments. Les petits

enfants de France viennent en aide à leurs frères somaliens :

l’opération, organisée dans toutes les écoles primaires, permet

de récolter 9300 tonnes de riz, rapidement acheminées vers la

Somalie en guerre, même si l’inaccessibilité du port de

Mogadiscio oblige les navires français à décharger leur cargaison

sur la plage. Le 4 novembre, les enfants de France sont remerciés

par un message de MM. Kouchner et Lang, respectivement ministre de la

Santé et de l’Action humanitaire et ministre de l’Éducation

nationale. Le 24 novembre, des écoliers des écoles primaires de la

rue Pyat et de la Major, à Marseille, assistent au chargement du riz

sur des navires en partance pour la Corne de l’Afrique : ils

peuvent suivre l’acheminement de leurs dons par Minitel. Bernard

Kouchner déclare : « Nous essayons de prendre le monde

sur nos épaules, mais c’est difficile. » En effet :

la guerre civile rend l’acheminement des vivres sur place, confié

à des ONG humanitaires, extrêmement problématique. Le 9 décembre,

les États-Unis lancent l’opération « Restaure Hope »,

sous mandat de l’ONU : 25 000 soldats débarquent. Le

succès initial est superficiel, l’opération se termine en fiasco,

les Américains évacuent la Somalie fin 1993, la guerre civile

continue, la famine aussi, et les enfants de France ne seront plus

appelés à « prendre le monde sur leurs épaules ».

8 juin

1993 : René Bousquet est assassiné à son domicile.

À

9h30, Christian Didier a sonné à la porte de René Bousquet, qui

lui a ouvert, au 34 avenue Raphaël, dans le XVIe

arrondissement. Il a sorti un revolver de son sac de sport et lui a

tiré quatre balles à bout portant. Bousquet est mort, il ne sera

pas jugé, éternellement présumé innocent des crimes dont on

l’accusait, lui qui avait dirigé la police française d’avril

1942 à décembre 1943, prenant ses ordres chez Heydrich et Himmler.

L’assassin est un type perdu, écrivain raté, à qui Dieu a

demandé de venger les juifs#.

On se demandait, justement, comment le juger, ce Bousquet, déjà

condamné en 1949 à la dégradation nationale mais amnistié en

1958 : faudrait-il rétablir la Haute Cour de la Libération ?

La cour d’assises suffirait-elle ? On n’aura pas besoin de

trancher. En 1994, la « jeunesse française » de

Mitterrand, telle que la raconte Pierre Péan, achève de faire

remonter la vieille vase puante de Vichy à la surface : et la

francisque, monsieur le président, lui demande Elkabbach ? Et vos

amitiés, douteuses, avec Bousquet ? On feint de découvrir,

avec quarante ans de retard, que l’histoire est complexe et pleine

de compromis honteux. Le 17 juillet 1995, Chirac à peine élu

reconnaît le rôle de l’État français dans la déportation des

juifs. En 1998, Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture

de la Gironde en 1943, est condamné à dix ans pour crimes contre

l’humanité. En 1943, Bousquet, clope à la main et col de

fourrure, rigole en regardant l’objectif sous le regard goguenard

du SS-Sturmbannführer.

28

juin 1992 : François Mitterrand visite Sarajevo assiégée.

Le

voyage était tenu secret. La capitale bosniaque était assiégée

depuis le 5 avril par l’armée des Serbes de Bosnie, qui commencent

alors à la bombarder sans relâche. Le président de la République

a atterri à Split, en Croatie, et a poursuivi le voyage en

hélicoptère. Il est accompagné de son ministre de l’Action

humanitaire, Bernard Kouchner, et non de Roland Dumas, ministre des

Affaires étrangères. Il ne s’agit pas, pour la France, de

s’engager dans le soutien aux Musulmans de Bosnie, comme voudrait

l’y pousser un BHL qui les compare à des résistants face aux

« fascistes » serbes. Non, la France ne veut prendre

parti pour aucun des « belligérants », comme on dit au

Quai d’Orsay. Elle se contente de protéger les populations en

envoyant des casques bleus. Ce 28 juin, jour anniversaire de

l’assassinat de l’archiduc d’Autriche à Sarajevo en 1914,

Mitterrand rend visite à ceux qui contrôlent l’aéroport. L’année

suivante, il déclare, cohérent : « Il ne faut pas ajouter

la guerre à la guerre. » Le siège continue : le 22 juillet

1993, 3 777 obus tombent sur la ville. En 1994, BHL lance une « Liste

Sarajevo » pour les élections européennes, avec Léon

Schwartzenberg, Romain Goupil, Pascal Bruckner, André Glucksmann,

Michel Polac : Mitterrand est content, ça embête Rocard.

31 août

1997 : la princesse Diana meurt dans un accident à Paris.

Au bras du

prince Charles, Diana, dix-neuf ans, vierge protestante d’extraction

aristocratique, déploie la traîne de sa fastueuse robe blanche sur

7,6 mètres aux marches de la cathédrale Saint-Paul, sous les yeux

de 35 000 invités et de 600 millions de téléspectateurs. Quelques

années plus tard, Diana est sur le plongeoir d’un yacht, seule

au-dessus d’un océan, les jambes dans le vide, la tête un peu

penchée, son air de faon mélancolique. Le 30 août 1997, peu après

minuit, la Mercedes-Benz S 280 immatriculée 688 LTV 75 de Diana et

Dodi Al-Fayed, poursuivie par les paparazzi et lancée à 120

kilomètres-heure, va s’encastrer dans le treizième pilier du

tunnel de la voie Georges-Pompidou, sous la place de l’Alma. Le 6

septembre 1997, jour des funérailles de Diana, trois milliards de

téléspectateurs regardent Elton John chanter Candle in the Wind

à l’abbaye de Westminster. Un million de bouquets sont déposés

devant sa maison de Kensington Palace, et la police interdit l’accès

à son domaine familial d’Althorp, dans le Northamptonshire, car

les fleurs qui s’entassent sur les routes des alentours barrent la

circulation et menacent la sécurité publique. Dans les quinze jours

qui suivent, en Angleterre, le taux de suicide augmente de 17% par

rapport à la moyenne des années précédentes, et de 45% chez les

femmes de 25 à 44 ans. Le 6 janvier 2004, à la demande de Mohamed

Al-Fayed, une enquête judiciaire est ouverte à Londres sous le nom

d’Opération Paget, sur les accusations de complot exécuté par le

Secret Intelligent Service et impliquant le prince Philip, duc

d’Edimbourg. Avec un coût de quatre millions d’euros, c’est

l’enquête la plus coûteuse de l’histoire britannique. À ce

jour, Son Altesse Royale la princesse de Galles et comtesse de

Chester, duchesse de Cornouailles, duchesse de Rothesay, comtesse de

Carrick, baronne de Renfrew, Dame des Îles, princesse d’Écosse,

plus communément appelée Lady Di, reste la femme la plus

photographiée au monde.

22 juin

1994 : la France intervient militairement au Rwanda.

Le

21 juin 1994, Edouard Balladur, Premier ministre, écrit au président

de la République, François Mitterrand. « Nous sommes

tombés d’accord pour considérer que la France ne pouvait rester

passive devant le drame au Rwanda, parce qu’il s’agit de

l’Afrique, parce qu’il s’agit d’un pays francophone, parce

qu’il s’agit d’un devoir de morale. » Le « drame » ?

Le génocide a commencé depuis le mois d’avril. Les extrémistes

hutus au pouvoir organisent le massacre des Tutsis : il y a 10

000 morts par jour, tués à la grenade, à la machette, à coups de

gourdin. Balladur précise : il faut « limiter les

opérations à des actions humanitaires (mettre à l’abri des

enfants, des malades, des populations terrorisées) et ne pas nous

laisser aller à ce qui serait considéré comme une action coloniale

au cœur du territoire du Rwanda. » L’opération

« Turquoise » commence le lendemain : 2 500 soldats

entrent au Rwanda à partir du Zaïre voisin, pour sécuriser une

partie du territoire et protéger la population. Mais refusant de

s’engager dans la guerre civile (le FPR, l’armée des Tutsis en

exil, est entrée au Rwanda et va chasser les Hutus du pouvoir),

l’armée française protège, de fait, les génocidaires - elle a

toujours soutenu le régime du président Habyarimana, dont

l’assassinat a servi de déclencheur au massacre. Dans la « zone

de sécurité » française où le FPR n’a pas accès, le

génocide durera plus longtemps que dans le reste du pays.

25 juillet

1995 : un attentat fait huit morts à la station Saint-Michel à

Paris.

En décembre 1994, un avion d’Air France est détourné

par un commando du GIA (Groupe islamique armé) qui sème la terreur

en Algérie. Les quatre terroristes sont tués lors de l’assaut du

GIGN, après avoir exécuté trois passagers. En 1995, pendant

plusieurs mois de juillet à octobre, une série de huit attentats

fait huit morts et deux cents blessés en France. Sur les bouteilles

de gaz utilisées à la station Saint-Michel et sur la ligne TGV

Paris-Lyon, qui n’a pas explosé, la police trouve les empreintes

d’un certain Khaled Kelkal : un Algérien de vingt-quatre ans

qui a vécu toute sa jeunesse à Vaulx-en-Velin. Mauvais choix,

mauvaise vie, Kelkal vole des voitures, ou s’en sert pour des

braquages. En 1990, il a été condamné à quatre ans de prison

pendant lesquels il apprend l’arabe et l’islamisme. Lui ne sera

pas jugé, à la différence des « Algériens », Boualem

Bensaïd ou Rachid Ramda, qui a financé la campagne. Kelkal est en

cavale, la police le traque et la gendarmerie l’abat le 29

septembre 1995, près de Lyon. La fusillade est filmée par les

caméras de la télévision. On vend au public l’histoire d’un

enfant perdu de l’islamisme radical, mais c’est la guerre civile

algérienne qui s’est exportée brièvement en France cette

année-là, alors que l’Algérie sombre dans la « sale

guerre ». L’année suivante, les moines français de

Tibhirine, près de Médéa, sont retrouvés morts, sans qu’on

sache si c’est là l’œuvre du GIA, ou bien celle de l’armée

algérienne. Pour les attentats de 1995, le doute est identique.

27 juin

1997 : Philippe Gildas anime Nulle Part Ailleurs

pour la dernière fois.

Lancée en 1987 par Canal +, elle-même

créée quatre ans plus tôt, « NPA » fait figure pendant

quelques années de sommet de l’impertinence à la télévision et

marque le triomphe de « l’esprit Canal » auprès du

grand public. La formule est directement inspirée des talks-shows

américains, et si Canal + n’est pas la première à tenter

l’importation, NPA est plus réussie que ses concurrentes des

grandes chaînes généralistes. L’animateur, régulièrement moqué

par ses chroniqueurs, est un maître en autodérision doublé d’un

expert en passage de plats. L’émission mêle en effet séquences

de débats classiques, avec écrivain/acteur/chanteur/etc. en

promotion, et sketches plus ou moins loufoques interprétés par les

Nuls, Antoine de Caunes (dans les rôles restés célèbres de

Ouin-Ouin, dit « Pine d’Huître », ou Didier

l’Embrouille), les Deschiens ou les Guignols de l’Info. En 1994,

on y trouve même une des rares critiques frontales du régime

balladurien : le Zérorama, dans lequel Karl Zéro traite

l’actualité politique dans la forme, le ton et l’esprit de la

propagande vichyste. Après le départ de ses principaux

protagonistes, l’émission tourne à vide. L’« humour

Canal », fondé sur le principe de la mise en abyme de la

nullité des auteurs, devient sa triste caricature avec la troupe des

Robins des Bois, et une valse de formules et d’animateurs venus des

généralistes ne parvient pas à enrayer la chute d’audience du

NPA nouveau (Guillaume Durand, Nagui). L’émission est arrêtée

par Canal + en juin 2001.

23

juillet 1993 : organisation du premier teknival français à

Bresles, près de Beauvais.

Comme le tennis et le bœuf à la

sauce à la menthe, les teknivals et autres free parties

viennent d’Angleterre. Les premiers sounds systems à

« poser du son » en plein air, et non plus dans les

clubs, sont londoniens : le collectif Spiral Tribe, dès octobre

1990. En mai 1992, ils attirent entre 20000 et 40000 fêtards à

Castlemorton. La police, jusque-là plutôt tolérante, commence à

interdire ces rassemblements : la drogue sert de prétexte et

effraie l’opinion. Les Anglais passent alors de l’autre côté de

la Manche et font de la France la terre d’élection des premières

parties continentales. Événements musicaux qui voient

l’explosion et la démocratisation de la musique électronique, les

free parties, à la différence des raves (payantes et

encadrées), sont autant de tentatives de création de « zones

autonomes temporaires », où règnent la gratuité et l’esprit

communautaire. Sans Internet et avant la généralisation du

téléphone portable, les organisateurs laissent des messages sur des

boîtes vocales, distribuent des tracts afin de garder secrets les

lieux de rassemblement. Le mur de son était une école de la

clandestinité et de la liberté.

17 juillet 1993 : sortie de Debut, de Björk

Debut est un

faux début car Björk a déjà sorti Björk, son premier

album solo, à 11 ans – aboutissement d’années d’études de

chant, de piano, de flûte à bec et d’électroacoustique de

Stockhausen, et gros succès en Islande. N’empêche : Debut,

c’est la claque. Les popeux (fans de Blur, Suede, Pulp, et leurs

ancêtres les Smiths et les Charlatans) sont sidérés par la voix

rocailleuse et les synthés cristallins de Venus as a boy ;

les adeptes de techno, secoués par le bit house tonique de Violently

Happy. On croise alors dans les rues des grandes villes des

jeunes filles en robes de geishas punks, avec des paillettes aux

coins des paupières, comme dans le clip de Human Behaviour.

Seuls les nostalgiques de rock alternatif bien de chez nous (Noir

Désir, Mano Negra, Bérurier Noir) nient en bloc, comme la Lolita de

Tostaky. Björk, c’est une voix unique, un son inédit, un

choc esthétique. Suivront d’autres disques, Post en 1995,

Homogenic en 1997, et d’autres collaborations (avec Tricky

et le maestro de la musique électronique Howie B., avec l’orchestre

symphonique d’Islande et Raimundo Amador, le virtuose de la guitare

flamenca, avec Thom Yorke de Radiohead). La diva inuit est en

perpétuelle mutation, vêtue de papier mâché fushia puis de

kimonos futuristes, elle devient androïde, puis femme-oiseau…

Jusqu’à sa métamorphose en cygne pour l’album Vespertine.

Elle rafle la Palme d’or à Cannes pour son rôle dans Dancer in

the Dark de Lars von Trier, elle épouse un artiste conceptuel

américain, et les Guignols de l’info la contrefont désormais en

ogresse rugissante, ou Yoko Ono délirante. Nous sommes à l’orée

des années 2000, et Björk ne fait plus danser personne.

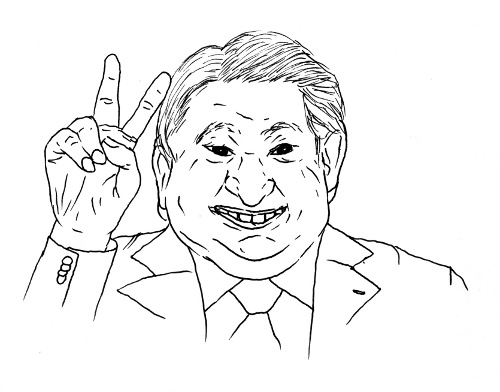

1er mai 1993 : Pierre Bérégovoy se suicide.

Le 1er mai 1993, un ancien ouvrier,

diplômé d’un CAP d’ajusteur et d’un autre de dessinateur

industriel, se donne la mort. Il venait de perdre son poste de

premier ministre. Le suicide de Pierre Bérégovoy marque le terme

définitif des années Mitterrand autant qu’il résume ses

impasses. La méritocratie triomphante d’un ouvrier devenu premier

ministre est ternie sur le tard par des affaires d’argent : un

prêt consenti par Roger-Patrice Pelat, un ami de Mitterrand, ainsi

que des aides directes ou indirectes. Mais cet épisode final

(l’affaire ne sortant dans la presse qu’en février 1993, peu

avant les élections législatives que les socialistes vont perdre),

s’il est sans doute à l’origine du geste désespéré de

Bérégovoy, n’est qu’un épiphénomène par rapport à ce

qu’aura représenté l’orthodoxie du « franc fort »

dans la désaffection des Français. En liant le franc au deutsche

mark, alors que l’Allemagne avaient des taux d’intérêt très

élevés pour cause de réunification, Bérégovoy, ministre des

finances depuis 1988, a privilégié une logique monétariste à la

possibilité d’une reprise par l’activité. Un peu comme si

Milton Friedman était de gauche, et Keynes un libéral... Si la

classe politique fut, à raison, traumatisée par la mort

spectaculaire de Bérégovoy, il n’était pas besoin de convoquer

les « chiens » comme le fit Mitterrand, qui aurait été

plus inspiré de passer un peu plus de temps avec son ancien premier

ministre après la défaite du PS.

18 mai 2000 : Boo.com fait faillite.

Ce 18 mai 2000, les 120 millions de dollars investis par des gens a priori sérieux (Bernard Arnault, Alessandro Benetton, ou la banque JPMorgan) sont perdus à tout jamais : boo.com, qui vend des habits sur internet, vient de faire faillite. Cet échec retentissant marque le début de l’explosion de la bulle internet, qui avait gonflé de manière démesurée pendant les cinq années précédentes. Durant ces glorieuses années, on ne jure que par les start-up, ces jeunes entreprises qui lèvent des capitaux gigantesques grâce à deux ou trois graphiques démontrant que les NTIC (nouvelles technologies de l’information) vont rapporter gros. Or elles rapporteront gros, mais pas aussi vite que prévu. À la fin des années 1990, la connexion à internet se fait encore par téléphone, avec un modem : c’est lent. Les navigateurs internet ne sont que moyennement stantardisés. Ce qu’on voit sur l’ordinateur du graphiste (plein de superbes animations qui se chargent très vite) n’a rien à voir avec ce qui s’affiche chez les gens. Chez Boo.com, on a beau avoir 400 salariés, on fait un site qui ne marche pas sur Mac, et dont les pages mettent un temps fou à charger sur PC. On a beau avoir 7 langues possibles, 18 pays couverts, on a beau avoir fait une gigantesque campagne de communication, on a beau avoir choisi un nom avec un plein de « o » comme la doxa de l’époque le dicte, on attend en vain les clients. Au bureau londonien, trois personnes sont là pour prendre les commandes au téléphone : il y en a 15 par jour... Au bout de quelques mois d’activité, boo.com n’aura réalisé que 1,3 millions de dollars de recettes (1% de son investissement). Licenciements en série et réduction des coûts viennent trop tard : boo.com ferme boutique. Tous les perdants de cette époque diront plus tard : on avait eu raison trop tôt. Ce n’est qu’à moitié vrai : en 1998, en même temps que boo.com, une autre petite start-up est fondée, qui sera toujours là treize ans plus tard. Elle s’appelle Google.

15 décembre 1995 : Alain Juppé retire sa réforme des retraites de la fonction publique.

Il y a déjà un président pour

expliquer qu’il fallait choisir « la voie des réformes ».

Un premier ministre attaché à la réduction des déficits. Un

ministre expliquant que si on ne fait rien, le régime de retraite

sera « en faillite ». Mais, à la différence de 2003 et

de 2010, en 1995 la victoire va être du côté des grévistes. D’un

point de vue stratégique, d’abord : le 15 décembre, après

trois semaines de grève massive, notamment dans les transports,

Alain Juppé retire sa réforme de la retraite des régimes spéciaux

(RATP, SNCF) et de la fonction publique. D’un point symbolique,

surtout : depuis 1968, on n’avait pas connu mouvement si vaste

donnant au pays une autre allure, un autre rythme. Dans les villes,

les gens sont forcés de se parler, de s’organiser. On fait du stop

dans Paris, et on est pris ! Une sorte d’état d’esprit

convivial donne à l’ensemble une allure joyeuse, même si les

habituelles « élites » libérales médiatiques

(Giesbert, Minc, Duhamel) pestent contre le « racket social »,

le « goût du spasme » ou la « grande fièvre

collective ». D’un point de vue politique, enfin, cet épisode

parviendra à affaiblir durement le gouvernement Juppé, qui ne s’en

relèvera jamais, poussant finalement Chirac à la dissolution de

1997. Un Chirac qui, plus que toute autre, aura vécu l’année 1995

comme une période d’intense girouette : élu grâce à

l’évocation de la fracture sociale, acceptant au bout de quelques

mois de faire du Balladur, et faisant finalement machine arrière.

Humour de corrézien, sans doute...