Dans l’arrière-boutique des ship managers

Dans l’arrière-boutique des anthropologues

« J’arrive à faire face à à peu près tout »

« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »

Une audience à la Cour nationale du droit d’asile

Grothendieck mon trésor (national)

|

|

|

Publié dans le

numéro 009 (septembre 2011)

|

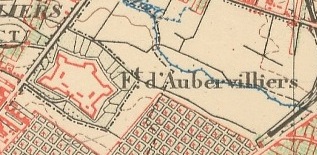

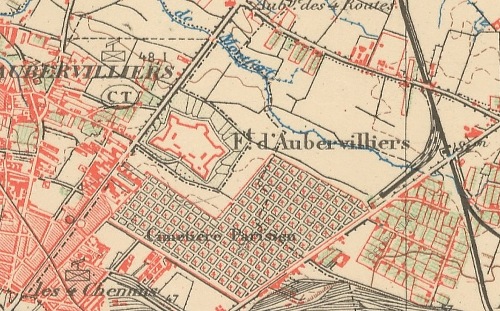

Pendant longtemps, cela s’est déroulé ainsi : je tourne autour du fort d’Aubervilliers. Je fais glisser ma petite silhouette rigide et orange perchée sur une flèche verte le long des rues qui encerclent le Fort ; cela s’appelle Google street view et dès que ça devient un peu intéressant, dès que j’entrevois des accès plausibles, dès que je sens que je vais pouvoir entrer, le trait bleu qui figure le trajet suivi par la Google Car (celle qui a pris toutes ces photos) disparaît. Si Google n’a pas pu y aller, comment vais-je faire ? Alors je bascule sur la vue satellite, et à chaque fois le même étonnement à voir cette étoile si bien dessinée vue du ciel alors qu’un piéton qui en fait le tour ne ressent que des lignes désespérément rectangulaires.

Géoportail est le concurrent français de la Google Maps, conçu par l’IGN : récemment s’est ajoutée une nouvelle vue de Paris à très grande échelle (1/500è, quatre fois plus précise que pour le reste de la France). Cette vue s’arrête précisément juste en bas du Fort, dans la zone sans intérêt (celle des cinq tours de logements de gendarmes). Je zoome, je zoome, ces cinq tours me narguent, toujours plus précises, quand la partie nord, les casses de voitures, baraquements et les chemins secrets au milieu du bois deviennent de plus en plus pixellisés, illisibles.

Au début (parfois aujourd’hui encore) j’ai voulu croire que ce Fort était un château fort, mais ce n’était qu’un fort, un des seize construits en 1840 et 1845 pour assurer la défense de Paris. Il n’y a jamais vraiment eu de bâtiment central, uniquement une série de baraquements dont la plupart sont encore sur pied. Ensuite il m’a fallu admettre que la plupart des lieux que je croyais être le Fort sont est en réalité son glacis : notamment la partie dans laquelle la gendarmerie, les cinq tours et les bâtiments administratifs, est installée (au sud). Je m’en suis rendu compte lorsque les gendarmes ont ouvert leurs portes, lors des Journées du Patrimoine de septembre 2010. C’est seulement après avoir traversé la partie « gendarmerie » pendant un long moment qu’on arrive à l’entrée du fort en tant que telle : muraille, grande porte, premiers baraquements.

Septembre 2010 ? Ça fait un an que j’ai le projet d’écrire sur le Fort. Qui veut du grain ne le stocke pas trop tôt : pourrait être un proverbe ancestral mais c’est une formule que j’invente pour décrire le piège dans lequel je suis bêtement tombé. Un an à faire des recherches, à lire des choses, à fouiner sur internet, à tourner autour. Sans vraiment prendre de notes. Et, au moment de commencer : le trou noir. Par où commencer ?

J’essaie de circonscrire un peu mon sujet dans un subtil jeu chronologico-géographico-thématique. Il est plus facile de procéder par élimination : je ne parlerai pas des Quatre-routes à La Courneuve (ni de La Courneuve en général ; une autre fois, peut-être), sans doute peu du « cimetière parisien de Pantin-Bobigny » (cent hectares appartenant à la ville de Paris, juste en-dessous du Fort), je ne ferai peut-être que passer par Zingaro, le grand théâtre équestre en bois, pourtant directement installé sur le territoire du Fort (glacis nord-ouest). En revanche, j’ai envie d’aborder des lieux qui sont un peu moins proches géographiquement, mais qui me semblent plus parlants. Le serpentin des Courtillières, un des premiers « grands ensembles » en Île-de-France (1954-57), qui jouxte le glacis nord du Fort (là où se trouvent les jardins ouvriers). Un peu au-dessus, la gigantesque imprimerie de l’Illustration, qui était reliée par train au Fort (1933), en cours de transformation en IUT : j’irai la visiter avant la fin des travaux. Et, un peu plus loin à l’est, la toute petite gare de Bobigny (1929), d’où sont partis plus de vingt mille juifs français vers Auschwitz.

Comme souvent lorsque je travaille sur un sujet, sur un lieu, j’ai le sentiment que toute l’histoire du monde se concentre là, devant moi, et que je vais pouvoir la raconter. Découvrir que l’hôpital Avicennes (ex-hôpital franco-musulman, à un kilomètre au nord-est du Fort) a été construit sur les ruines d’un village d’artisans datant de la Tène (second âge de fer, de -400 au début de l’ère chrétienne) m’emmène vers des lectures interminables dans des revues d’archéologie dont je ne soupçonnais pas l’existence (« Nécropole et bourgade d’artisans : l’évolution des sites de Bobigny entre La Tène B et La Tène D »). J’y passe un long moment : je n’en tire rien.

Retournant vers le Fort, relisant tel ou tel document, je pense à la force de la fiction, je m’imagine changer brutalement de route, me jeter au bout de ma phrase dans un autre univers, faire apparaître soudain Maurice Pavy et ne plus m’en passer. Maurice Pavy ? J’ai acheté une vieille carte postale sur internet à un prix exorbitant (7,15 euros, port compris) : c’est « le Fort, les Glacis » au début du XXè siècle. Ce qui vaut largement plus que sept euros et quinze centimes, ce sont les quelques mots écrits à l’arrière par l’expéditeur : Maurice Pavy. Comme toujours avec les cartes postales anciennes, je balance entre la banalité du propos et la force romanesque qui s’ouvre devant mes yeux. Et si Maurice Pavy était le personnage ultime pour le grand roman historique sur l’entre-deux guerres que j’ai le projet d’écrire depuis longtemps ? « Aubervilliers, le 30 octobre 1923. Cher copain, j’ai bien reçu ta carte en me disant que tu étais en bonne santé. Il en est de même pour moi. À l’armurerie c’est le filon mais faut travailler. Pour les permissions, tous les dimanches. Vivement les beaux jours pour la noce. J’espère que tu seras en permission, tu viendras et on trinquera ensemble. Plus rien à te dire. Un copain qui te serre la main de loin. Maurice Pavy. » Et dans le coin en haut à gauche : « encore 12 mois à faire ».

Maurice Pavy fait son service, à l’automne 1923, au Fort, dans le service des munitions. Au même moment, et au même endroit que Frédéric Joliot, qui lui est affecté au service des gaz de combat. Joliot, à 23 ans, vient de sortir major de l’École de physique et chimie industrielles de la ville de Paris. Après son service, il va devenir l’assistant de Marie Curie, au sein de l’institut du Radium. Il rencontre sa fille Irène. Ensemble, ils travaillent sur la radioactivité artificielle. Ils y laisseront leur santé : mariés en 1926, ils mourront tous les deux à 58 ans, lui d’une maladie du foie, elle d’une leucémie ; dans les deux cas, à cause d’une trop forte exposition à la radioactivité. Entre-temps, ils ont eu le Prix Nobel, en 1935 (Frédéric à Stockholm, lors de la remise du prix : « Nous retournerons bientôt en France reprendre nos travaux avec ardeur et nous serons soutenus dans cette tâche par le souvenir émouvant des belles journées que nous passons parmi vous. »).

Je continue sur les faits avérés. Frédéric et Irène Joliot-Curie, selon plusieurs sources concordantes, ont travaillé sur la radioactivité au fort d’Aubervilliers. Un rapport de la Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) en 2006 précise : « D’après les pièces consultées, Irène et Frédéric Joliot-Curie y ont effectué des manipulations sur des sels de radium 226 dans les années 1920 à 1930 (locaux non identifiés). » La mission d’information et d’évaluation sur le Fort d’Aubervilliers, présidée par Evelyne Yonnet (maire-adjointe de la ville, et à l’époque conseillère générale) disait la même chose, deux ans auparavant : « Il ressort, des informations officieuses, que le site a abrité quelques expériences de Frédéric et Irène Joliot-Curie ».

Joliot dépose, en 1939, plusieurs brevets, dont celui connu sous l’intitulé « cas n°3 », portant sur le « perfectionnements aux charges explosives ». Brevet demandé le 4 mai 1939, à 15h35, à Paris : « on sait que l’absorption d’un neutron par un noyau d’uranium peut provoquer la rupture de ce dernier avec dégagement d’énergie et émission de nouveaux neutrons. [...] Ces chaînes de ruptures successives peuvent se ramifier d’une manière illimitée, et la réaction peut devenir explosive. [...] On a cherché, conformément à la présente invention, à rendre pratiquement utilisable cette réaction explosive, non seulement pour des travaux de mine et pour des travaux publics, mais encore pour la constitution d’engins de guerre. » Vous suivez ? Le brevet 971.324 correspond très précisément à la bombe atomique. En 1945, juste après l’explosion d’Hiroshima, le journal L’Humanité écrira : « La bombe atomique a son histoire depuis 1938, dans tous les pays des savants s’employaient à cette tâche immense : libérer l’énergie nucléaire. Les travaux du professeur Frédéric Joliot-Curie ont été un appoint énorme dans la réalisation de cette prodigieuse conquête de la science. »

Un appoint énorme, et pas plus : à cause du contexte. En mai 1939, Daladier (chef du gouvernement et ministre de la Défense), à la demande de Joliot et son équipe, décide que le brevet « cas n°3 » doit être couvert par le secret défense. Il laisse par ailleurs Joliot acheter l’ensemble du stock d’eau lourde produit en Norvège, ainsi que le plus possible de matière radioactive, afin de poursuivre les recherches sur l’explosion nucléaire. Mais le sort en décide autrement : la France est défaite par l’Allemagne. Joliot décide d’exfiltrer deux de ses plus proches collaborateurs, juifs, en Angleterre. C’est fait le 18 juin 1940 : les deux hommes partent avec documents, matériel, et savoir-faire, afin d’éviter que leur savoir ne profite aux nazis. Joliot reste en France : il poursuit son travail de recherche, sous contrôle allemand, en excluant tout ce qui a trait à la bombe. En 1945, de Gaulle le nomme Haut-Commissaire à l’énergie atomique, responsable du tout nouveau Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Joliot relance la filière nucléaire française. Au fort de Châtillon, il fabrique la première pile atomique française, la pile Zoé (Zéro Oxygène Eau lourde), c’est-à-dire le premier réacteur nucléaire, opérationnel dès 1948. Mais Joliot est communiste (membre du parti depuis 1942, il entrera au comité central en 1956, deux ans avant sa mort). En 1950, il est le premier signataire de l’appel de Stockholm : « Nous exigeons l’interdiction absolue de l’arme atomique, arme d’épouvante et d’extermination massive des populations. Nous exigeons l’établissement d’un rigoureux contrôle international pour assurer l’application de cette mesure d’interdiction. Nous considérons que le gouvernement qui, le premier, utiliserait, contre n’importe quel pays, l’arme atomique, commettrait un crime contre l’humanité et serait à traiter comme criminel de guerre. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté dans le monde à signer cet appel. » Conséquence immédiate : il est révoqué de son poste de patron du CEA par Georges Bidault. Même si officiellement, la France n’a pas encore décidé de construire une bombe atomique, le CEA prépare le terrain : la preuve, il ne faudra que deux ans entre la décision officielle (en 1958, une fois le général de Gaulle revenu au pouvoir) et le premier essai, l’opération « Gerboise bleue », dans le Sahara, en 1960.

Maintenant je reviens à mon Maurice Pavy. Et j’imagine que, ayant servi auprès de Joliot au Fort d’Aubervilliers en 1923, il devient son homme à tout faire. Chargé de transporter les caisses de produits chimiques, d’éléments radioactifs ; de conduire la petite camionnette qui va du fort d’Ivry (l’institut du Radium) au fort d’Aubervilliers. D’aller en Norvège, en 1939, pour accompagner le convoi d’eau lourde (ah oui : je n’ai pas expliqué ce qu’était l’eau lourde. L’eau lourde « ralentit » les neutrons, c’est-à-dire maximise la possibilité qu’ils provoquent de nouvelles fissions de noyaux d’uranium, provoquant la réaction en chaîne). Pavy serait là, aussi, le 18 juin 1940, au Bourget, quand les deux collaborateurs juifs de Joliot prennent l’avion pour l’Angleterre. Il part avec eux. Mais, mais, mais : Pavy a été approché par les Soviétiques à la fin des années 1930 (classique affaire de séduction par l’entremise d’une belle Russe) : il est devenu un agent du KGB. Il commence donc, depuis Londres, à fournir aux Russes les informations pour construire la bombe nucléaire (Parallèlement, les soviétiques ont infiltré le projet Manhattan, aux États-Unis : celui qui conduira à Hiroshima.) De retour en France en 1945, Pavy travaille toujours pour Joliot, cette fois au CEA. Les plans de la pile Zoé partent directement à Moscou. Et en 1949, les Russes font exploser RDS-1, leur première bombe atomique. La guerre froide est lancée.

Mon Dieu : quel beau roman je pourrais écrire sur Maurice Pavy, sur ce jeune homme naïf de 1923 (« vivement les beaux jours pour la noce »), devenu un maître espion, au centre de la bataille pour le contrôle de la bombe atomique. Tout cela ayant débuté dans une casemate du Fort d’Aubervilliers ?

Un jour de courage, je ferme mes quinze onglets de pages Wikipédia sur l’histoire de la bombe atomique, je ferme même l’onglet de la Google Maps toujours centré sur le Fort, j’abandonne mon ordinateur : et j’y vais. J’entre ! Presque quatre ans que je passe devant, et maintenant je suis dedans. Le cœur battant, comme dans les Club des Cinq de mon enfance. Je franchis la première grande porte, qui indique qu’il s’agit d’une propriété privée, ouverte en journée uniquement. Je m’avance, je ne sais trop où aller. Tout droit ? Tout autour de moi, des voitures. Qui roulent. Qui sont arrêtées. Qui sont abandonnées. Carcasses, carcasses. Un garagiste, un énorme Casse-center, une fourrière. Des vieilles baraques, des bâtiments en aluminium. Il fait chaud, tout est assez poussiéreux.

Je tente à chaque fois une nouvelle approche. Un jour, j’essaie d’entrer par derrière, via un jardin ouvrier. Un jeune homme méfiant me demande ce que je cherche, je bredouille une question, je n’insiste pas. Ceux qui ont la chance d’avoir un terrain sur le Fort (à des prix foncièrement ridicules : un jardin ouvrier coûte une dizaine d’euros par an...) sont un peu suspicieux. Ce que je constate à plusieurs reprises en traînant sur place : on me jette des regards interrogatifs, sans pour autant oser me demander ce que je fais là. Je les comprends : les flâneurs sont rares. C’est encore plus vrai dans toute la zone fourrière & casses, où, franchement, venir sans automobile (ou, du moins, repartir sans automobile) n’a aucun sens. Des bagnoles, des bagnoles, des bagnoles, même pour qui aime ces empilements de carcasses déglinguées ou cramées (j’en suis), cela finit par lasser.

Il y a un chemin qui emmène ailleurs. On le prend à gauche, après l’entrée, entre une casse, et une autre casse. Il passe devant plusieurs casemates numérotées, dont certaines sont refaites à neuf : manifestement, des artistes. D’autres servent de débarras. Encore un petit garagiste ; à droite, un bâtiment abandonné. Les casemates 8 et 9 sont murées par des parpaings : cela date d’il y a quelques années, tout au plus. Le chemin continue, il tourne à droite, puis à gauche, avant d’échouer sur une minuscule colline. Petit moment magique : j’ai l’impression d’être en forêt, à mille lieues de la civilisation (pourtant le périph’ est à deux kilomètres). C’est gentiment sauvage, calme et perdu. Encore faut-il regarder du bon côté : côté sud, des palissades délimitent le terrain des casses.

C’est en prenant ce chemin que je suis passé devant un immense portail sur lequel il est écrit « Atelier RK ». Parmi les locataires les plus connus du fort, outre Bartabas avec Zingaro, il y a Rachid Khimoune, un sculpteur connu notamment pour sa série « les Enfants du monde » (installés au parc de Bercy, à Paris ; la même série a été dupliquée à Abu Dhabi et à Sanghaï). Il travaille à partir d’éléments urbains (plaques d’égout, pavés, grilles) dont il prend les empreintes dans le monde entier avant de les réutiliser dans ses sculptures. Sa page Wikipédia indique qu’il « partage sa vie avec Eve Ruggieri » ; il a 58 ans.

Je lui envoie un mail ; il me répond très gentiment, m’invite à déjeuner dans son atelier. Je retourne au Fort, cette fois je franchis le portail vert, je monte sur le rempart. Son atelier se dresse, recouvert de plaques d’égout moulées en je ne sais plus quel polymère. Rachid Khimoune est grand et chaleureux. Il me montre son atelier, cela sent le métal brûlé et j’aime ce mélange d’outils et d’œuvres dont certaines sont en cours. Un fondeur travaille avec un chalumeau. C’est la sœur de Rachid Khimoune qui a préparé le déjeuner, que nous prenons dans un petit bureau qui jouxte les pièces à grand volume. Il me raconte comment il arrivé là, il y a plus de vingt ans. Il avait un atelier-logement à la Maladrerie, de l’autre côté du métro : une cité HLM « utopique » typique de la fin des années 1970, refusant les grandes barres, installant ateliers d’artistes et bibliothèque au pied des immeubles. Très vite, son atelier se révèle trop petit, avec trop de passage ; lors d’un évènement organisé pour le bicentenaire, en 1989 (« Fêtes et Forts »), Khimoune découvre le Fort. Il demande s’il peut s’installer ; on lui donne un petit atelier, près des casses. « Ils mettaient des moteurs diesels au point, ça puait, c’était effrayant. » Une fois dans la place, il obtient de s’installer en haut du rempart nord : dans un bâtiment qu’avait utilisé l’armée « pour tester des gaz sur les animaux ». (Moi : « quel genre de gaz ? » Lui : « Moutarde. Il y avait là-bas une cabane sur laquelle il était écrit Attention, Danger, Explosifs, Gaz. » Moi, plus tard : tout à fait possible d’imaginer de tels tests en 1923, donc avec Joliot juste ici en train de surveiller les cobayes gazés.) Quand Khimoune s’installe, le lieu est « un vrai no man’s land : des mecs venaient maquiller des bagnoles qui partaient ensuite à la casse. C’était vraiment la cour des miracles. » Il fait enlever les épaves, clôture l’ensemble. Les années passent, toujours en bail précaire. Les rapports du sculpteur avec l’AFTRP sont plus ou moins bons, selon les interlocuteurs. L’AFTRP ? L’Agence foncière et technique de la région parisienne, un établissement public créé en 1973 pour gérer les espaces parisiens appartenant à l’État (typiquement : les anciens forts) ; c’est elle qui gère le site. Elle qui manque, une fois, de laisser un élevage de paons s’installer derrière l’atelier de Khimoune. Elle qui, récemment, l’empêche de se construire une piscine dans une fosse : « ils m’envoient une sommation pour que je remette tout en l’état. Mais la fosse est là depuis toujours : elle devait servir à alimenter les baraquements en-dessous. » C’est l’AFTRP toujours, qui, un jour, fait déverser des terres polluées pour créer une petite colline neutralisant la zone qui avait servi aux concerts en 1989. « C’est typique du lieu : les boîtes ne savent plus quoi faire de leurs déchets ? Fort d’Aubervilliers ! ».

J’entends l’expression « terres polluées » ? C’est le moment d’entrer dans le vif du sujet. Je sors le n°1 du magazine de Libération, du 26 novembre 1994 (magazine qui n’aura duré que quelques mois, pendant la période « Libé 3 »), et je montre le titre de Une : « Les secrets du fort d’Aubervilliers », sous une photo volée, tremblée, avec une camionnette « Police. Laboratoire » garée devant des piles de pneus abandonnés. Ce Fort, est-il radioactif ou pas ? Rachid Khimoune parcourt l’article de 1994, qu’il n’avait jamais lu alors qu’il en est un des acteurs principaux. Il relève la tête vers moi : « Alors... je vous avoue que... »