Dans l’arrière-boutique des ship managers

Dans l’arrière-boutique des anthropologues

« J’arrive à faire face à à peu près tout »

« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »

Une audience à la Cour nationale du droit d’asile

Grothendieck mon trésor (national)

|

|

|

|

Publié dans le

numéro 021 (Septembre 2012)

|

Note. L’ensemble des passages placés entre guillemets sont des citations extraites du rapport du BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile) ou de ses annexes, sur le vol Rio-Paris d’Air France du 1er juin 2009. Rapport rendu public le 5 juillet 2012.

Une pluie de cristaux de glace qui par 10 000 mètres de haut au-dessus de l’Atlantique, une nuit de printemps, et dans la zone de convergence intertropicale, vient percuter de plein fouet la carlingue de l’Airbus, si bien que dans la cabine, les deux pilotes en poste perçoivent distinctement le son des impacts. Puis, s’engouffrant par de minuscules orifices dans les tubes de sondes situées sous les ailes et qui servent à mesurer les vitesses, les désormais célèbres sondes Pitot à la forme de trayeuse à vache, pourtant chauffées électriquement, comme un grille-pain, comme une bouilloire, comme un allume-cigare, pour lutter contre les températures glaciaires, s’agglomèrent les uns aux autres, les font givrer ; j’ai en tête le bruit qui accompagne la préparation des cafés glacés, lorsqu’on renverse sur les cubes de glace un expresso juste tiré. Givrées : pas longtemps, trente secondes à peine. Le temps de faire sortir un avion de son domaine de vol avant qu’il ne tombe du ciel comme une pierre, givré, ce joli mot pourtant lorsqu’associé à une orange ou à un ami un peu fou.

Un avion qui répond à la position INTOL puis SALPU, puis ORARO, mais qui ne répond plus à la position TASIL, ces points de report imaginaires aux noms d’atolls polynésiens, ces coordonnées GPS utilisées dans l’aviation civile internationale et qui servent de repères aux pilotes, dessinant les routes des traversées océaniques, car, oui, le ciel a beau être grand, il n’en demeure pas moins balisé, avec des voies à suivre ; en l’occurrence, celle du AF447 était : UN873.

Un commandant de bord qui avait obtenu en 1981 la qualification d’atterrissage en montagne, un copilote place gauche qui devait porter obligatoirement des verres correcteurs, un copilote place droite qui avait effectué au cours des trente derniers jours 61 heures de vol, un atterrissage, deux décollages.

Trois heures que je suis plongé dans la lecture du rapport du BEA (anciennement Bureau étude accident, désormais Bureau d’enquêtes et d’analyses) sur le crash de l’Airbus Rio-Paris, que tout un chacun peut librement et intégralement télécharger sur leur site. C’est lors d’un trajet en train, et à chaque petite secousse, à chaque croisée des rails, je crois être pris dans un trou d’air, et je suis : dans le cockpit de l’appareil à minuit, alors que les plateaux-repas viennent d’être débarrassés, que l’un des pilotes part s’allonger sur la couchette qui jouxte la cabine, et qu’on imagine une ambiance feutrée, dans la tour de contrôle à Dakar, mal climatisée, et assaillie par des nuées de moustiques à cinq heures du matin, tandis que l’agent en poste cette nuit-là tente désespérément, et par tous les moyens, et tous les canaux depuis deux heures, d’entrer en relation, radar, radio, avec l’AF447, à Roissy au petit matin à la cellule de crise, qui vient d’être montée pour délester le Centre de coordination des opérations (COO) d’Air France du poids, moral et matériel, de la gestion de ce vol, et lui permettre de poursuivre sa mission de supervision courante et récurrente des plans de vol de tous les autres avions Air France volant ce matin-là un peu partout comme si de rien n’était, comme un peloton d’hirondelles qu’un coup de feu aurait éparpillé. Et je suis aussi à bord du navire Ile de Sein vingt mois plus tard, alors que deux robots conçus pour les grands fonds et les grands vertiges viennent de remonter à la surface les deux boîtes noires enfin localisées quelques semaines plus tôt à côté de l’épave, posée sur une plaine abyssale, après trois premières missions exploratoires ayant viré au fiasco ; et puis l’écho sonar a finalement montré un bruit sur une zone d’à peu près 12 hectares au milieu des eaux, qui ressemble sur la photo à une constellation étoilée ; là que se concentraient donc l’essentiel des débris. Juste à côté de l’épave, on a du reste retrouvé plusieurs barils (« déchets navire inconnu »), ce qui en dit long sur certaines pratiques de la marine marchande...Mais donc : l’Ile de Sein que j’avais vu de mes propres yeux sur les côtes djiboutiennes en 2010, non pas tant en tant que navire d’assistance à la recherche d’épave, mais en tant que navire câblier, en train de déposer dans le lit de la mer Rouge une fibre optique gainée et reliant Port-Soudan à Durban, pour le compte d’Alcatel Lucent. Plongé dans cette lecture comme dans un polar, ce rapport page-turner alternativement traité de sciences cognitives, mode d’emploi d’un Airbus, livret d’une pièce de théâtre, permettant sur ce fait divers entre deux eaux un regard omniscient, le monde autour de moi a disparu, ma tête et mon corps ont régressé à la date du 1er juin de l’année 2009, et quand je lève les yeux et que je regarde par les vitres, je suis étonné que ce ne soient des hublots et qu’alentour paissent des vaches plutôt que des « cunimb ». J’avais déjà connu ce sentiment à Rio, justement, où je vécus durant une année, en 2002, lorsque je m’étais immergé une après-midi durant dans les archives de presse enregistrées sur microfilm de la Bibliothèque nationale, à compulser les éditions d’O Globo et de Folha de Sao Paulo, de la semaine ayant suivi l’accident mortel d’Ayrton Senna, pilote brésilien de formule 1, ayant fait un tout-droit dans la courbe du Tamburello sur le circuit d’Imola (Monza) le 1er mai 1994. Les Brésiliens se rassemblant devant les kiosques à journaux tout frais de leurs éditions spéciales en apprenant la nouvelle du drame à leur réveil le dimanche, les séances de larmes collectives, les trois jours de deuil national. En sortant de la bibliothèque, au square Cinelandia, huit années après la collision, j’avais été étonné, vraiment, de voir les gens marcher et rire si simplement, si tranquillement, comme si Senna n’était pas mort, lâché par sa colonne de direction. Une sidération qui avait duré quelques secondes. Ce que procure également la lecture de ce rapport.

Son incipit est sobre et précis, élégant. « Le 31 mai 2009, à 22h29, l’Airbus A330 effectuant le vol AF447 décolle de l’aérodrome de Rio de Janeiro Galeão à destination de Paris Charles de Gaulle ». A son bord, pour parler des grandes masses, 17 615 kg de passagers, 18 732 kg en soute, 70 400 kg de carburant. Aérodrome : je croyais le terme réservé à ces endroits d’où, du bout d’une piste tracée au milieu des champs de colza prennent leur envol des petits coucous dont les pilotes portent sur la tête un casque d’aviateur, des bimoteurs, des ULM. Un aéroport de grand tourisme. Mais non ; aérodrome désigne l’espace dédié aux décollages et aux atterrissages de tous les aéronefs, quand l’aéroport l’ensemble de l’infrastructure, y compris les boutiques duty-free, les douanes. Celui de Rio, le rapport ne le précise pas, porte un deuxième nom : Antonio Carlos Jobim, le pape de la bossa nova, qui composa le standard Garota de Ipanema. C’est un beau nom. On n’imagine pas le premier aéroport parisien s’appeler Roissy-Charles Trenet.

Évidemment, il ne s’agit pas ici de résumer l’enquête, ou le contenu du rapport. Ce serait en pure perte. Mais d’essayer de comprendre ce qui dans toute tragédie, dans un accident d’avion, nous ramène à l’homme - au-delà des machines, des écrans. La seule chose qui soit vraiment fascinatoire (six minutes avant le crash : « Heureusement qu’on est en trois trente hein [A330], on ferait pas les malins avec un trois quarante plein [A340] »...suivi de « rires »). Quelque chose comme : Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Meurent. (De quoi meurt-on lors d’un accident d’avion ? est une question que je me suis fréquemment posée. Les rapports d’autopsie cités disent : fractures de la colonne vertébrale, du thorax, du bassin, causées par la force de l’accélération verticale, puis la décélération). De travailler un rapport au temps particulier ; une mise en abîme (en mer) qui de quatre minutes de détresse, fera deux cent vingt pages de rapport, deux ans d’enquête. Quatre minutes qu’on prend le temps d’éplucher, seconde par seconde, chirurgicalement, comme un artichaut, en se posant la question (biaisée) à chaque instant de ce qu’il aurait fallu faire, jusqu’à arriver au cœur. Un rapport au conditionnel, aussi.

Raconter ça comme ça. Cette nuit-là, comme en témoigneront les autres équipages lancés dans des traversées océaniques, le ciel est clair et en demi-lune. Ils sont trois pilotes dans le cockpit depuis le décollage de Rio, un commandant de bord, deux copilotes. Vers minuit, l’un des copilotes part se reposer, on dépasse Recife. Le commandant de bord bavarde avec son collègue, blague au passage du point Rumba (« Il y a de la rumba dans l’air »), se plaint du nouveau système d’éclairage dans l’avion (« C’est pas une réussite »), le vol est en croisière. Mais bientôt - les écrans météo actualisés qui arrivent par satellite montrent sur la route devant eux une masse nuageuse, du gros temps. Le copilote place droite évoque sa volonté de l’éviter (en latéral, ou mieux, en vertical, c’est-à-dire en prenant de l’altitude) - le commandant de bord, qui peut-être en a vu d’autres, ne donne pas suite, propose « d’attendre un peu voir si ça passe ». Puis part se coucher. Délègue la charge des décisions à prendre à ses collègues et à plus tard. Il est deux heures moins dix du matin, et le décor du drame à venir est déjà en place. Le nouveau pilote (PNF : Pilot non flying) qui a seulement « un peu somnolé », prend la place du commandant de bord, à gauche, tandis que son voisin (PF : pilot flying) le briefe succinctement, dans une langue à l’oralité justifiée par le fait qu’il n’imagine probablement pas à cet instant que ces paroles seront un jour rapportées, décortiquées, jusqu’au moindre soupir : « Le petit peu de turbulences que tu viens de voir on va on devrait retrouver la même devant... ». De là l’annonce au personnel de cabine : « On devrait attaquer une zone où ça devrait bouger un peu (...) tu préviens les copains ». Il y a soudainement une odeur bizarre dans l’habitacle. « C’est...c’est l’ozone », indique le PNF à son collègue qui semblait inquiet, mais il n’y a rien d’alarmant, quelques recherches nous apprennent que la couche d’ozone démarre une dizaine de kilomètres au-dessus du sol, l’altitude de l’appareil à ce moment-là, et que l’odeur de l’ozone, qui vient justement du grec ozô, « exhaler une odeur », devient perceptible dans les zones où règne un champ électrique important : qu’elle sent alors un peu comme l’eau de Javel. « C’est l’ozone c’est ça on est d’accord », acquiesce le PF, alors que, comme pour corroborer cette explication dans le ciel éclatent des feux de Saint-Elme, phénomène physique relativement rare, intervenant justement dans les conditions précitées et accrochant à l’extrémité des mâts des bateaux, ou des ailes des avions, des lueurs violacées qu’on appelle alors parfois farfadets. On doit être comme dans un chapitre d’Harry Potter, en pleine nuit, avec ces arcs électriques qui annoncent la foudre, et cette atmosphère soudainement « chaude et ozoneuse ». L’avion, sur proposition du PNF, altère alors sa trajectoire de 5° vers la gauche. C’est bien, mais pas assez, et trop tard, l’avion entre malgré cet écart dans la zone de nuages et de turbulences. Et puis donc, à 2h10, deux des trois sondes PITOT givrent. Les indications de vitesse, incohérentes entre elles, entraînent le désengagement du pilote automatique et de l’autopoussée, alors que retentit dans le cockpit l’avertisseur décrit comme une « cavalry charge ». On imagine quelque chose à base de cuivres. Je pense à la chevauchée des walkyries : est-ce du Wagner ? Une séquence de notes jugée suffisamment anxiogène pour attirer l’attention des pilotes sur la nécessité d’une intervention rapide ? Survenant en situation de croisière, l’incident crée un moment de flottement - pas long, trois secondes, le temps que les anges passent. Le pilote place droite (PF) annonce alors logiquement « j’ai les commandes ». Mais aussi grotesque que cela puisse sembler : confinés dans leur biotope nano-technologique, « les capacités de pilotage des pilotes de long-courrier et/ou ab initio sont parfois faibles ». En mode pilotage automatique et autopoussée (c’est-à-dire 98% de la durée du vol), l’avion dispose en effet de paramètres de protection ; en clair, les actions des pilotes sont bordées à l’intérieur du domaine de vol. Ces derniers peuvent tirer aussi fort qu’ils le veulent sur le manche, l’avion ne prendra jamais une trajectoire telle qu’elle mette en péril la sécurité du vol. Lorsque ces dispositifs cessent d’être opérants, les pilotes pilotent à mains nues. Il n’y a plus de garde-fous. Je pense à une phrase de Miller : « Jetez-vous à l’eau, mais si vous plongez, allez y sans filet, sinon, vous êtes certain de vous noyer ». A partir de là, plus rien ne va. Tout en essayant de maîtriser le roulis et de maintenir les ailes à plat, le pilote met, de manière inconsciente, le petit manche, pas plus grand qu’un joystick, à cabrer durant presque quarante secondes. Si le pilote n’avait rien fait, « l’avion serait progressivement parti en roulis à gauche, mais les variations d’assiette et d’altitude auraient été faibles ». Autrement dit, dès les vitesses à nouveau valides, trente secondes plus tard, l’avion aurait tranquillement repris sa trajectoire de vieux coucou migrateur. Là, l’avion monte en flèche, jusqu’à atteindre 11 500 mètres. Surtout, le pilote n’a rien dit de ses intentions. L’absence de verbalisation empêche la mise en œuvre de rétrocontrôles par le copilote, qui probablement, n’a pas tout simplement pas vu que l’avion grimpait vers les hauteurs.

Pourquoi le PF, sans raisons a priori, monte-t-il ? Cinq réponses sont suggérées dans le rapport, notamment celle-ci : l’« attirance pour le «ciel clair» ». Le PF avait, dès détection de la couche nuageuse, proposé de l’esquiver en prenant de la hauteur, ce à quoi le commandant de bord s’était refusé. Réflexe en situation de crise : accomplir les gestes que l’on avait anticipés pour l’éviter. Dépasser les nuages, les nuages, les merveilleux nuages de Baudelaire. L’atteint-on, le ciel clair ? L’avion décroche à 2h10m54s. Lorsqu’un avion a une trop forte incidence, il n’est plus porté par les airs (un peu de physique : la portance d’un profil dépend de son coefficient de portance et du carré de la vitesse de l’écoulement). Il décroche, et tombe sous le coup des lois de gravitation. Pendant ce temps-là, le copilote place gauche a appelé désespérément, et à une dizaine de reprises, en actionnant une sonnette, le commandant de bord qui mettra près d’une minute trente à revenir en cabine, et ne prendra jamais les commandes, alors que le copilote place droite continue de cabrer et d’en appeler à la pleine puissance des moteurs, sans que rien ne vienne interrompre la trajectoire folle de l’avion vers la mer, qui chute à une vitesse verticale d’environ 200km/h. A 2h11min30s, le PF déclare : « J’ai plus du tout le contrôle de l’avion ». Le pilote place gauche annonce qu’il prend la priorité des commandes, mais au même instant et en silence, le PF se remet à piloter, si bien que les deux pilotes sont en même temps aux manettes, donnant des ordres antagonistes. Le rapport évoque la « déstructuration du travail de l’équipage ». Car : il n’y a pas eu mutinerie ni des moteurs ni des commandes. Ce sont bien les actions de pilotage qui ont mené à la déroute de l’avion. « Les ailes à plat, l’horizon de secours », demande comme un dernier recours le commandant de bord, debout, et on imagine, stoïque, derrière ses pilotes, alors que l’avion vient de passer sous la barre des 10 000 pieds. Retentit bientôt l’alarme de proximité du sol. C’est fini.

C’est la découverte des boîtes noires, qui a permis de reconstituer précisément l’enchaînement des évènements, le séquençage de l’accident. Les boîtes noires ; il y en a deux et elles sont oranges. Elles ressemblent à un petit extincteur, recouvertes d’une inscription en lettres capitales : DO NOT OPEN. Au cas où, au détour d’une promenade, disons d’une cueillette de champignons, on tombait sur une de ces boîtes. On imagine la petite étiquette : si vous me trouvez, rapportez-moi au BEA, 200, rue de Paris 92253 Le Bourget CEDEX. A l’intérieur, comme dans des poupées russes, différentes enveloppes de protection s’imbriquent les unes aux autres ; au bout, la carte mémoire, elle-même protégée par une petite languette en tôle ondulée. Intacte. Ainsi des voix ont reposé pendant 20 mois par 3 500 mètres de fonds et 500 barres de pression. Des voix étouffées par les flots. Mécanique des fluides marins et exercices de vocalise. La première écoute doit être un moment épique, où se mêlent la douleur et une folle adrénaline, comme une mauvaise drogue, un acide vérolé. Suées froides et cauchemars. Ce qu’on entend. Les deux dernières heures de conversation dans le cockpit.

Ensuite dactylographiées, elles sont présentées en dialogue, composant une tragédie pire que racinienne avec ses didascalies, (« Bruits de mouvements de feuille de papier »), ses indications de mise en scène (« Réglage du siège »), ses dialogues ciselés : « Au nord de l’Equateur », « ça va turbuler quand je vais aller me coucher », « je suis très mauvais en mémoire des noms », etc. Les injures sont remplacées par des points d’exclamation. Deux secondes avant de rencontrer la mer, le copilote : « ( !) On va taper, c’est pas vrai ». Le verbatim non expurgé a filtré dans le livre d’un ancien pilote qui a eu accès aux bandes. Le point d’exclamation était pour « putain ».

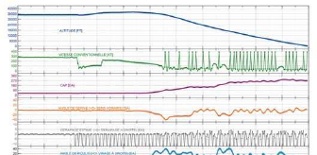

Il y a ce qui est écrit : les procédures d’Air France ou d’Airbus qui auraient dû s’appliquer à la circonstance : vol avec une IAS douteuse (Indicated Air Speed) ; vol à l’approche du décrochage. Il y a l’iconographie annexée au corps du texte : la planches des paramètres, vitesse, angle de pente, accélération, vibrations, et qui ressemble, à l’approche du crash, aux courbes de l’appareillage médical, d’un électrocardiogramme, par exemple, lorsque le cœur s’emballe, avec ses grandes sinusoïdes... Mais dans la troisième phase de l’enquête, la plus intéressante, en parallèle de l’analyse des données factuelles, des travaux ont été menés sur « les facteurs humains ». On y découvre des règles non écrites du pilotage : ce qu’on peut « raisonnablement » attendre de tout opérateur humain (« percevoir un signal sonore bien audible »), ou les capacités professionnelles génériques normalement présentes dans la population des pilotes (« basic airmanship »). « Pour le dire autrement, il s’agissait de répondre à la question : si on substituait un autre équipage à celui-ci, conserverait-on (probablement, probablement pas ; sûrement ; sûrement pas) les mêmes réponses » de pilotage lors de la phase critique ? Et puis aussi un peu d’hypnose, avec « le magnétisme des barres de tendance de couleur verte » qui ont pu induire en erreur les pilotes.

Rio de Janeiro. L’équipage y est resté trois jours en escale. L’enquête a essayé, mais en vain, de reconstituer ce qu’avaient pu être les activités des pilotes, durant ces trois jours, ainsi que les horaires de leur sommeil, afin de mettre éventuellement en évidence une surdose de fatigue (les « facteurs humains »). Comment s’y sont-ils pris ? On ne sait pas ; on imagine : en interrogeant les proches avec qui ont été passées des conversations téléphoniques durant l’escale, en analysant les données contenues dans les badges magnétiques commandant l’accès aux chambres, en sondant le personnel de réception et d’étage de l’hôtel Méridien, situé tout au bout de la plage de Copacabana, près de la pointe de l’Arpoador, là où les eaux du golfe de Guanabara rencontrent celles de l’Atlantique, et où viennent plonger les pêcheurs de poulpe. C’est dans cet hôtel que descendent depuis toujours tous les équipages d’Air France en escale à Rio. Je retrouve de vieilles notes prises lors de mon année passée là-bas, il y a dix ans exactement, qui me font fantasmer sur ce qu’a pu être l’escale. J’imagine que l’équipage a pu, si bien conseillé, aller manger la feijoada à la Casa Rosa, sur les hauteurs de Laranjeiras, où le dimanche soir joue ao vivo un orchestre de forro, parcourir en bondihno, le petit train jaune, les rues pavées et en pente du vieux quartier des artistes à Santa Teresa, et s’arrêter siffler une caïpirinha au largo de Guimarães, ou rester à bronzer, trois jours durant, plage de Leblon, chez les nouveaux riches. Ou mieux encore : s’encanailler dans les venelles sales de Lapa, le vendredi soir, et ses « boates » de nuit en enfilade, et ses carrioles où l’on sert de petits verres à shooter de cachaça. Hôtesses, stewards, et pilotes, ont pu faire la fête durant trois jours et trois nuits : c’est tout à fait possible à Rio. Matériellement. Mais au-delà de la fatigue, ce qu’évoque le rapport, c’est la possibilité que la corporation des pilotes, habituée à des sollicitations importantes du sens visuel, ait pu développer une forme d’insensibilité du sens auditif : l’alarme de décrochage pourtant modelée dans une « voix synthétique », est-il écrit (probablement l’exact contraire de la voix éthérée des speakerines de FIP l’après-midi), a résonné pendant deux minutes au total, STALL, STALL, accompagnée de sous-séquences dites « cricket », sans qu’à aucun moment l’un des pilotes n’y fasse référence ; est-ce à dire qu’ils ne l’ont pas entendue, ou l’ont ignorée ? Les capacités cognitives occupées à d’autres tâches - phénomène de saturation, de « disposition intellectuelle », de compensation, de « sélectivité attentionnelle ».

Cependant, le rapport, à l’issue des trente pages d’analyse sur les facteurs humains, ne livre pas de réponse claire sur la part de responsabilité incombant aux pilotes. Probablement parce qu’elle n’est pas nulle, et que ce qui est écrit de leurs réactions suffit à le suggérer.

Citations. « Le commandant de bord se montre très peu réactif vis-à-vis des préoccupations exprimées par le PF à propos de la zone de convergence intertropicale. Il ne répond pas à son souci en prenant une décision claire, en posant une stratégie, ou en donnant des consignes ou une recommandation d’actions pour la suite du vol ». Voilà pour le commandant de bord. « Les actions du PF peuvent être qualifiées de brusques et excessives. Par leur amplitude, elles sont inadaptées et ne correspondent pas au pilotage attendu d’une phase de vol en haute altitude. » Voilà pour le PF. Seul le PNF est épargné.

D’autres phrases, simplement annotées, émeuvent par la simplicité du ton. « Dommages à l’aéronef : l’avion est détruit. Autres dommages : sans objet ». Et : « Seul un équipage extrêmement déterminé et ayant une bonne compréhension de la situation aurait pu exécuter une manœuvre permettant l’éventuelle récupération du contrôle de l’avion ». Encore : « A 11h07, il est annoncé que le vol AF447 est en fin d’autonomie ». On relit la phrase deux fois pour la comprendre. A 11h07, soit neuf heures après le crash, les réserves de carburant sont épuisées. S’il volait quelque part sans que personne ne le sache, il ne peut plus maintenant « matériellement » voler. Autrement dit : il n’y a plus d’espoir.

Quant à moi, je pense soudain que cela fait deux ans que l’aiguille des vitesses sur le tableau de bord de mon scooter est invariablement bloquée sur le zéro. La trajectoire de l’avion, naturellement linéaire jusqu’à l’incident, est un croquis qui dessine ensuite une sorte de tête d’épingle, l’avion partant en boucle et en dérive sur sa droite jusqu’à accomplir un complet demi-tour. Enfin les sondes PITOT qui sont à l’origine du drame ; plusieurs rapports d’incidents avaient précédemment souligné leur dysfonctionnement par givrage dans des conditions métissées de turbulences et de haute altitude. Air France avait demandé à Thales et à Airbus de travailler à une nouvelle génération de sondes permettant d’éviter que ces incidents ne se reproduisent. Les sondes C16195BA, qui depuis, ont intégralement remplacé les sondes C16195AA, ont été installées sur les premiers Airbus de la compagnie le 30 mai 2009. La veille du crash.